Chaudière à gaz : guide complet pour une utilisation efficace et durable

Introduction

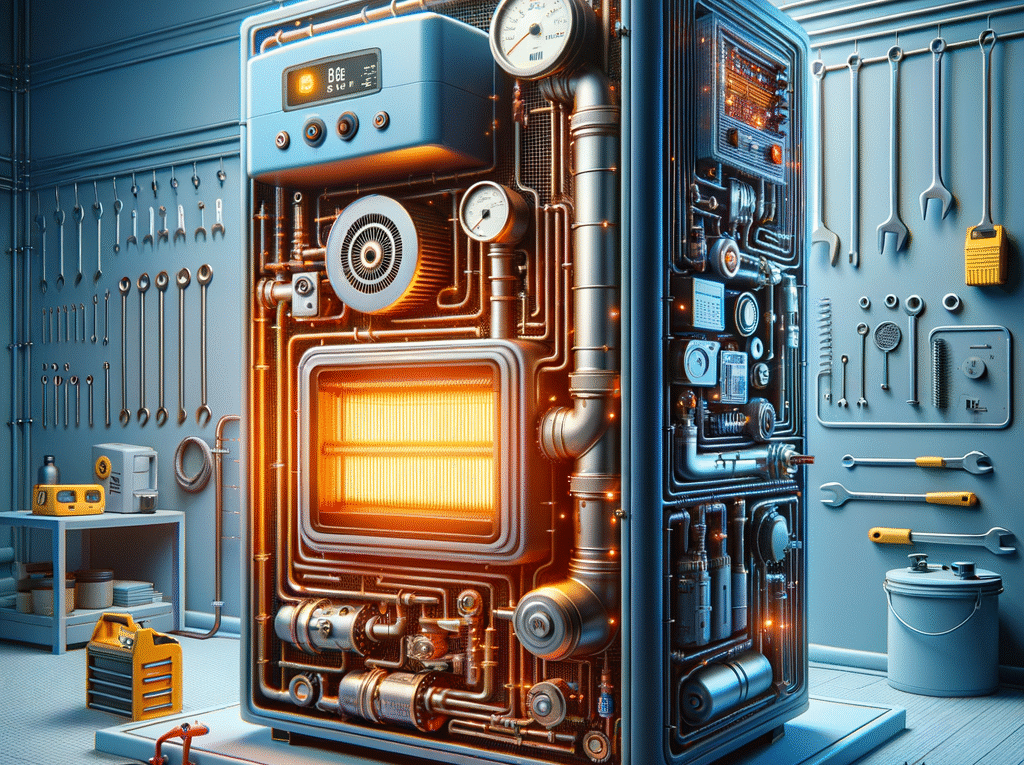

Pilier discret du confort domestique, la chaudière à gaz chauffe nos logements et produit l’eau chaude sanitaire avec une efficacité remarquable lorsqu’elle est bien choisie, correctement dimensionnée et entretenue. Entre les différentes technologies (standard, basse température, condensation), les options de régulation, les questions de sécurité et l’évolution des coûts de l’énergie, il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Ce guide vous aide à faire les bons choix et à adopter les bons gestes pour consommer moins, gagner en confort et prolonger la durée de vie de votre équipement.

Comment fonctionne une chaudière à gaz

– Principe de base: la combustion du gaz chauffe un échangeur thermique. La chaleur est transmise à l’eau du circuit de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) et, selon les modèles, à l’eau chaude sanitaire.

– Circulation et distribution: un circulateur envoie l’eau chaude dans le réseau. Les émetteurs diffusent la chaleur, puis l’eau refroidie retourne à la chaudière.

– Régulation: un thermostat, des sondes (intérieure, extérieure) et des robinets thermostatiques pilotent la température, limitant les cycles d’allumage/extinction.

– Rendement: exprimé en PCI ou PCS, il dépend de la technologie. Les appareils à condensation récupèrent la chaleur contenue dans la vapeur d’eau des fumées, dépassant 100% sur PCI (en réalité autour de 92 à 108% selon les conditions).

Comparer les technologies et formats

– Chaudière standard (de moins en moins installée): rendement correct mais inférieur, pertes plus élevées, souvent à tirage naturel.

– Basse température: fonctionne à température d’eau plus faible, mieux adaptée aux émetteurs bien dimensionnés. Rendement en hausse par rapport au standard.

– À condensation: la référence actuelle. En abaissant la température de retour, on condense la vapeur d’eau et on récupère de la chaleur latente. Idéale avec plancher chauffant ou radiateurs surdimensionnés.

– Double service ou micro-accumulation: produit le chauffage et l’eau chaude sanitaire. La micro-accumulation limite les temps d’attente en ECS et améliore le confort.

– Ventouse vs cheminée: l’évacuation en ventouse (tirage forcé) est plus sûre et plus efficace, l’air comburant est pris à l’extérieur. Le conduit cheminée nécessite un tirage naturel et un conduit adapté.

– Murale vs au sol: les modèles muraux sont compacts, adaptés aux logements. Les modèles au sol sont robustes, puissants et souvent choisis pour des grandes surfaces.

Bien dimensionner la puissance

Une puissance surdimensionnée provoque des cycles courts, du bruit, une usure prématurée et une surconsommation. Sous-dimensionnée, elle n’assure pas le confort par grand froid. Pour un logement bien isolé, on estime grossièrement:

– 30 à 50 W/m2 pour une maison très performante

– 60 à 80 W/m2 pour un logement standard récent

– 80 à 100+ W/m2 pour un bâti ancien mal isolé

Un bilan thermique (calcul des déperditions) reste la référence. Vérifiez aussi la plage de modulation (par exemple 2-20 kW): plus elle est basse, mieux l’appareil suit les faibles besoins d’intersaison.

Régulation et pilotage: le nerf de l’efficacité

– Thermostat programmable: adaptez les températures selon les plages d’occupation. Une baisse de 1 °C équivaut à environ 7% d’économie de chauffage.

– Sonde extérieure et loi d’eau: la température d’eau varie automatiquement selon la météo. Idéal pour éviter les surchauffes et tirer parti de la condensation.

– Robinets thermostatiques: régulent pièce par pièce. Évitez de les fermer totalement dans les pièces avec sonde d’ambiance pour ne pas perturber la régulation.

– Solutions connectées: programmation fine, détection d’absence, géolocalisation, suivi de consommation. Veillez à la compatibilité avec votre modèle et son bus de communication (OpenTherm, eBUS…).

Paramétrages clés pour consommer moins

– Température de départ: abaissez-la autant que possible tout en conservant le confort. Plus l’eau de retour est froide, plus la condensation est efficace.

– Température de l’eau chaude sanitaire: 55 °C est un bon compromis entre confort, sécurité anti-légionelles et maîtrise des pertes thermiques.

– Plages horaires: concentrez la chauffe sur les heures utiles. En cas d’absence prolongée, passez en mode hors gel ou réduit.

– Équilibrage du réseau: un bon équilibrage des radiateurs améliore le confort et limite les bruits de circulation.

– Pression du circuit: visez généralement 1 à 1,5 bar à froid, selon les préconisations du fabricant. Complétez via le robinet de remplissage si nécessaire.

Entretien et sécurité: des réflexes indispensables

– Visite annuelle: obligatoire dans de nombreux contextes pour les appareils gaz. Elle comprend le nettoyage du brûleur, le contrôle de combustion (CO2/CO), l’inspection du siphon de condensats et la vérification des dispositifs de sécurité.

– Qualité de l’eau du circuit: les boues diminuent le rendement et fatiguent la pompe. Purgez les radiateurs, installez un pot à boues/filtre magnétique, et réalisez un désembouage périodique si nécessaire.

– Ventilation et évacuation: ne bouchez jamais les grilles d’aération. Contrôlez l’étanchéité du conduit et le bon écoulement des condensats.

– Détecteur de monoxyde de carbone: un investissement simple qui sauve des vies.

– Vase d’expansion: un défaut de pression fréquent provient d’un vase dégonflé. Faites-le contrôler lors de la maintenance.

– Contrat de maintenance: utile pour lisser les coûts et bénéficier d’interventions prioritaires.

Bonnes pratiques au quotidien

– Isolez avant tout: la meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas. Comble des combles, étanchéité à l’air, vitrages performants réduisent fortement les besoins.

– Fermez les volets la nuit, ouvrez-les au soleil: exploitation passive des apports gratuits.

– Ne bouchez pas les radiateurs: dégagez-les des meubles et rideaux.

– Purgez au début de saison: l’air dans les radiateurs nuit à la diffusion de chaleur.

– Chauffez pièce par pièce: 19 à 20 °C dans les pièces de vie, 17 à 18 °C dans les chambres, 22 °C dans la salle de bains durant l’usage.

– Vacances: passez en mode réduit/hors gel, évitez les arrêts complets prolongés en hiver.

Pannes courantes et premiers diagnostics

Sans intervenir sur la combustion ni ouvrir l’appareil, quelques vérifications simples peuvent éviter une panne sèche:

– Plus de chauffage: regardez la pression du circuit, les piles du thermostat, l’alimentation électrique, et l’état des robinets d’arrêt.

– Code erreur: notez la référence et consultez la notice. Tentez un réarmement si le fabricant l’autorise.

– Pas d’eau chaude: vérifiez le mode prioritaire ECS, le débit minimal requis au robinet et l’absence d’entartrage sur le mitigeur.

– Bruits anormaux: gargouillis = présence d’air; sifflements = débit trop élevé ou déséquilibre; coups de bélier = problèmes de fermeture rapide des robinets.

– Condensats: si l’appareil se met en sécurité, le siphon ou l’évacuation des condensats peuvent être obstrués. Faites intervenir un professionnel.

Quand faire appel à un pro

– Odeur de gaz: coupez l’alimentation, aérez, évitez toute flamme/étincelle, quittez les lieux et contactez les services d’urgence et un technicien qualifié.

– Monoxyde de carbone suspecté: aérez immédiatement et sortez. Ne réutilisez pas l’appareil avant contrôle complet.

– Anomalies récurrentes, fuites d’eau, corrosion visible, flammes instables: diagnostic et réparation par un professionnel certifié.

Impact environnemental et perspectives

– Rendement et NOx: privilégiez les modèles à très haut rendement et à faibles émissions de NOx (classe 6).

– Gaz vert: de plus en plus de réseaux injectent du biométhane. S’abonner à une offre intégrant une part de gaz renouvelable réduit l’empreinte carbone.

– Compatibilité hydrogène: certains fabricants testent des appareils “H2-ready” pour des mélanges gaz/hydrogène. Renseignez-vous si vous anticipez une longue durée d’usage.

– Fin de vie: valorisez le recyclage des métaux et composants. La reprise de l’ancien matériel est souvent proposée lors d’un remplacement.

Coûts, économies et aides

– Investissement: selon la technologie, la puissance et la complexité de l’installation (évacuation, adaptation du réseau), l’enveloppe varie fortement. La condensation est plus coûteuse à l’achat mais rentable sur la durée.

– Facture d’énergie: la consommation dépend du climat, de l’isolation, des réglages et du comportement. Une régulation soignée peut économiser 10 à 25%.

– Aides financières: les dispositifs évoluent rapidement. Certaines aides en France se recentrent sur les solutions renouvelables, tandis que le remplacement par un modèle très performant peut encore bénéficier de soutiens locaux ou de certificats d’économies d’énergie. Vérifiez les critères d’éligibilité, le recours à un installateur qualifié RGE et les conditions avant de signer un devis.

– Contrat d’énergie: comparez les offres, regardez l’indexation des prix, la part de gaz renouvelable et les services associés (suivi conso).

Check-list avant l’hiver

– Entretien effectué et attestation à jour

– Pression du circuit vérifiée, purge des radiateurs réalisée

– Thermostat et robinets thermostatiques testés et programmés

– Loi d’eau ajustée, sonde extérieure fonctionnelle

– Conduit d’évacuation contrôlé, siphon de condensats propre

– Détecteur de CO opérationnel, piles neuves

– Isolation et étanchéité revues dans les pièces clés

En résumé

Obtenir un chauffage confortable, économique et sûr repose sur un trio gagnant: un appareil adapté et bien dimensionné, une régulation fine et cohérente avec les émetteurs, et un entretien rigoureux. Ajoutez à cela des gestes simples et une vision à long terme (efficacité, choix de gaz vert, préparation aux évolutions technologiques), et votre installation vous rendra de fiers services pendant 15 à 20 ans, tout en limitant votre impact sur l’environnement et votre budget.